A droite, le théâtre du Palais-Royal

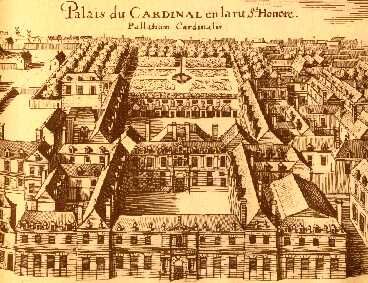

Le Palais-Cardinal

Richelieu acquit en 1624 l'hôtel de Rambouillet situé près du Louvre.

En 1632, Jacques Le Mercier édifia pour le compte du Cardinal un palais de grandeur plus conséquente.

A la mort de Richelieu, Louis XIII hérita de la demeure.

Lors du décès de son royal époux, Anne d'Autriche choisit d'habiter l'hôtel avec le jeune Louis XIV. Ce dernier regagna le Louvre en 1652 et céda le Palais Royal à son frère, Monsieur.

Le Palais-Royal

Lors du décès de son royal époux, Anne d'Autriche choisit d'habiter l'hôtel avec le jeune Louis XIV. Ce dernier regagna le Louvre en 1652 et céda le Palais Royal à son frère, Monsieur.

La scène du Palais Royal en 1641.

Le théâtre

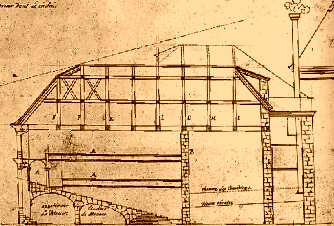

Richelieu fit élever en 1637 un théâtre sur l'aile est du bâtiment.

L'inauguration eut lieu en 1641. La troupe de Molière et les Italiens se partagèrent la scène entre 1662 et 1673.

A la mort de son ancien collaborateur, Lully récupéra les lieux pour y fonder son Opéra. Il renvoya la troupe de Molière qui

s'installa dans l'Hôtel Guénégaud. Lorsque Lully reprit le théâtre, il dût effectuer de nombreuses réparations pour installer

une machinerie capable de supporter les imposants décors de ces futurs opéras. La machinerie de Vigarani vint remplacer celle

que Torelli avait installée en 1645. Tous les opéras de Lully connurent un succès sans faille que même ses ennemis ne pouvaient

démentir :

Les jours de l'opéra, de l'un à l'autre bout,

Saint-Honoré, rempli de carrosses partout.

Survint alors la semi-disgrâce de Lully vers 1685. Quelques semaines avant sa mort, le compositeur aurait été prié de quitter le Palais Royal, afin que le duc de Chartres puisse y aménager ses appartements. Le projet ne vit jamais le jour, l'opéra continua et la salle fut finalement ravagée par les flammes en 1763.

Les jours de l'opéra, de l'un à l'autre bout,

Saint-Honoré, rempli de carrosses partout.

Jean de La Fontaine

Survint alors la semi-disgrâce de Lully vers 1685. Quelques semaines avant sa mort, le compositeur aurait été prié de quitter le Palais Royal, afin que le duc de Chartres puisse y aménager ses appartements. Le projet ne vit jamais le jour, l'opéra continua et la salle fut finalement ravagée par les flammes en 1763.

Coupe longitudinale du théâtre dessinée par Vigarani.

L'atmosphère qui régnait dans l'opéra était très éloignée de celle des salles de spectacle actuelles.

Sans atteindre les outrances italiennes (cconsulter texte), le public participait dans une certaine mesure au spectacle.

A l'entrée du Palais Royal, on distribuait le livret de l'opéra à l'affiche. Cela permettait au public de reprendre en choeur

pendant la représentation, certains airs destinés à devenir très populaires.

Les conditions de représentation étaient assez inconfortables pour les spectateurs. La fumée et la chaleur des chandelles de suif et des lampes à huile rendaient l'atmosphère de la salle étouffante. Le batteur de mesure rythmait les danses à grands coups de bâton, habitude française dont se plaindra Jean-Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de Musique (1767):

"Combien les oreilles ne sont-elles pas choquées, à l'Opéra de Paris, du bruit désagréable et continuel que fait avec son bâton celui qui bat la mesure..."

Les Fêtes de l'Amour et de Bacchus (1673).

Henry Prunières expliqua très bien le déroulement des représentations dans un de ses ouvrages :

"L'Opéra jouait régulièrement les mardis, vendredis et dimanches et, le jeudi pour les nouveautés à succès. Les affiches étaient jaunes comme elles le sont encore aujourd'hui. L'entrée de l'Opéra était fort étroite et fort sombre. On faisait queue devant le guichet où se donnaient les places. On payait "un louis d'or pour les places de première loge, un demi-louis pour celles de secondes et trente sols pour celles du parterre et du second amphithéâtre". Malgré l'opposition de Lully, les courtisans avaient réussi à s'installer sur le théâtre même, dans des sortes d'avant-scènes, qui communiquaient avec la salle par un étroit balcon.

"On n'y voit rien, on y entend mal, mais c'est la place la plus chère et par conséquent la plus honorable."

Cette habitude ne s'était introduite que vers 1680.

"Autrefois, rapporte Du Tralage, M. Lully n'entendoit pas raillerie là-dessus er personne n'alloit dans l'orchestre, ni sur le théâtre. Il n'y avoit que les acteurs et les musiciens. On s'est relâché par l'avidité du gain et lorsque M. le Dauphin venoit à l'Opéra, ne sachant où placer ce qui estoit de sa suite trop nombreuse et les courtisans qui y alloient pout se faire voir et leurs justeaucorps, on les plaça où l'on put et ce qui n'estoit qu'un accident qui ne devoit point tirer à conséquence, devint enfin une habitude. M. Lully pour les empescher d'y aller doubla le prix de ces places... cela ne servit qu'à faire plus d'envie à ces messieurs d'y aller pour se faire voir et pour avoir le plaisir de conter des douceurs aux actrices qui seraient le plus à leur gré."

La disposition de la scène facilitait cet usage. Les spectateurs se trouvaient rangés des deux côtés de l'avant-scène fort large, au pied des statues allégoriques qui la décoraient. Il ne se trouvaient donc pas placés devant les décors, comme certains l'ont cru, et, en somme, occupaient à peu près la même place que naguère les spectateurs des loges sur scène à l'Opéra. (...)

Il y avait déjà à cette époque des abonnés qui payaient 30 et 40 pistoles par an, ce qui leur donnait le droit de venir aussi souvent qu'ils voulaient et de se placer à leur fantaisie. (...)

L'Opéra avait des fanatiques qui ne se déclaraient jamais las d'entendre la même oeuvre. On jouait d'ordinaire deux opéras, trois au plus, chaque saison, en sorte que les habitués voyaient vingt et trente fois Thésée ou Armide. Beaucoup trouvaient cela abusif et déploraient que le privilège de Lully ne permît pas à d'autres musiciens de se faire connaître.

[Cependant,] le public prenait place parmi les cris des marchands de limonade et d'orgeat ; on voyait les instrumentistes s'installer à l'orchestre et accorder leurs instruments à grand tapage. A cinq heures, le batteur de mesures frappait le plancher de son long bâton et les violons préludaient doucement, tandis que les conversations s'arrêtaient et qu'on éteignait le lustre. C'est alors que retentisait le premier coup d'archet de l'orchestre. Ah! ce "premier coup d'archet" des symphonistes de l'Opéra, il était si célèbre dans toute l'Europe! Certains ne venaient que pour l'entendre et puis s'en allaient satisfaits..."

Les conditions de représentation étaient assez inconfortables pour les spectateurs. La fumée et la chaleur des chandelles de suif et des lampes à huile rendaient l'atmosphère de la salle étouffante. Le batteur de mesure rythmait les danses à grands coups de bâton, habitude française dont se plaindra Jean-Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de Musique (1767):

"Combien les oreilles ne sont-elles pas choquées, à l'Opéra de Paris, du bruit désagréable et continuel que fait avec son bâton celui qui bat la mesure..."

Les Fêtes de l'Amour et de Bacchus (1673).

Henry Prunières expliqua très bien le déroulement des représentations dans un de ses ouvrages :

"L'Opéra jouait régulièrement les mardis, vendredis et dimanches et, le jeudi pour les nouveautés à succès. Les affiches étaient jaunes comme elles le sont encore aujourd'hui. L'entrée de l'Opéra était fort étroite et fort sombre. On faisait queue devant le guichet où se donnaient les places. On payait "un louis d'or pour les places de première loge, un demi-louis pour celles de secondes et trente sols pour celles du parterre et du second amphithéâtre". Malgré l'opposition de Lully, les courtisans avaient réussi à s'installer sur le théâtre même, dans des sortes d'avant-scènes, qui communiquaient avec la salle par un étroit balcon.

"On n'y voit rien, on y entend mal, mais c'est la place la plus chère et par conséquent la plus honorable."

Cette habitude ne s'était introduite que vers 1680.

"Autrefois, rapporte Du Tralage, M. Lully n'entendoit pas raillerie là-dessus er personne n'alloit dans l'orchestre, ni sur le théâtre. Il n'y avoit que les acteurs et les musiciens. On s'est relâché par l'avidité du gain et lorsque M. le Dauphin venoit à l'Opéra, ne sachant où placer ce qui estoit de sa suite trop nombreuse et les courtisans qui y alloient pout se faire voir et leurs justeaucorps, on les plaça où l'on put et ce qui n'estoit qu'un accident qui ne devoit point tirer à conséquence, devint enfin une habitude. M. Lully pour les empescher d'y aller doubla le prix de ces places... cela ne servit qu'à faire plus d'envie à ces messieurs d'y aller pour se faire voir et pour avoir le plaisir de conter des douceurs aux actrices qui seraient le plus à leur gré."

La disposition de la scène facilitait cet usage. Les spectateurs se trouvaient rangés des deux côtés de l'avant-scène fort large, au pied des statues allégoriques qui la décoraient. Il ne se trouvaient donc pas placés devant les décors, comme certains l'ont cru, et, en somme, occupaient à peu près la même place que naguère les spectateurs des loges sur scène à l'Opéra. (...)

Il y avait déjà à cette époque des abonnés qui payaient 30 et 40 pistoles par an, ce qui leur donnait le droit de venir aussi souvent qu'ils voulaient et de se placer à leur fantaisie. (...)

L'Opéra avait des fanatiques qui ne se déclaraient jamais las d'entendre la même oeuvre. On jouait d'ordinaire deux opéras, trois au plus, chaque saison, en sorte que les habitués voyaient vingt et trente fois Thésée ou Armide. Beaucoup trouvaient cela abusif et déploraient que le privilège de Lully ne permît pas à d'autres musiciens de se faire connaître.

[Cependant,] le public prenait place parmi les cris des marchands de limonade et d'orgeat ; on voyait les instrumentistes s'installer à l'orchestre et accorder leurs instruments à grand tapage. A cinq heures, le batteur de mesures frappait le plancher de son long bâton et les violons préludaient doucement, tandis que les conversations s'arrêtaient et qu'on éteignait le lustre. C'est alors que retentisait le premier coup d'archet de l'orchestre. Ah! ce "premier coup d'archet" des symphonistes de l'Opéra, il était si célèbre dans toute l'Europe! Certains ne venaient que pour l'entendre et puis s'en allaient satisfaits..."

Henry Prunières