JEAN-BAPTISTE P*** contre JEAN-BAPTISTE L*** ou LES FRERES ENNEMIS ? Par Marphurius

Beaucoup d'encre a coulé sur les relations entre Molière et Lully, mais qu'en sait-on exactement ? L'Histoire officielle, telle que l'ont écrite les moliéristes de la fin du XIXème siècle et largement diffusée par leurs successeurs présente Lully comme l'agresseur et pose Molière en victime : Lully accaparant le privilège de l'opéra et imposant une intolérable dictature sur le théâtre musical provoque la brouille.

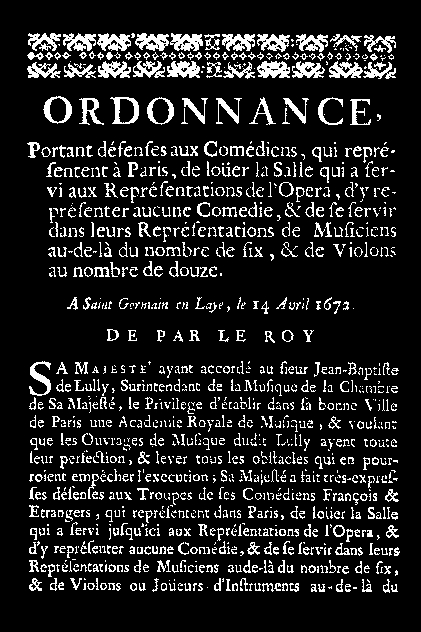

Nous allons essayer de faire le point, mais malheureusement, la plupart des études sur ce sujet manquent d'objectivité, les informations sont rares et il faudra souvent, au moins dans l'esprit, lire ce texte au conditionnel. Etat des lieux : Le premier cercle... Qu'en disent les contemporains, ceux ayant eu commerce avec au moins l'un des deux hommes ? Leur éventuelle amitié ? rien, personne n'en fait clairement état. La Grange, tant dans son registre que dans la préface de l'édition de 1682, Donneau de Visé, les commères du temps que sont Tallemant des Réaux, qui s'est pourtant longuement étendu sur Michel Lambert et sa fille Madeleine, Madame de Sévigné, Boileau et d'autres restent muets. Doit-on en déduire que leurs rapports étaient purement professionnels, outre quelques beuveries chez les uns ou les autres avec des amis communs ? Après tout, ils n'étaient pas entrés en relation par affinité, mais sur ordre royal et peut-être se détestaient-ils foncièrement ? Peut-être aussi le fameux : " Baptiste fais-nous rire ", cachait-il une certaine condescendance. Un seul fait concret : Un acte conservé aux Archives nationales, daté du 14 décembre 1670 nous apprend que Lulli et Madeleine Lambert, son épouse, constituent au profit de Molière une rente de 550 livres moyennant 11.000 livres. En clair, il s'agit d'un prêt de 11.000 livres que Molière consent aux époux Lully. En ce temps-là, la confiance au moins régnait entre les deux hommes. Peut-être rien de plus. Le solde du prêt sera remboursé le 5 août 1673 à Armande Béjart. Et c'est tout. La brouille ne suscite pas davantage de commentaires, c'est un non-événement. Dassoucy, libertin, poète et musicien, ancienne relation de Molière pendant les années de province, mais pique-assiette que le comédien n'aimait pas beaucoup, avait aussi bien connu Lully, mais selon de mauvaises langues, de toute autre façon. Il est le seul à nous livrer une information intéressante dans un texte non daté que Georges Mongrédien situe en 1671. En voici un extrait dans lequel Marc-Antoine Charpentier n'est pas épargné : "…Il (Molière) fut autrefois mon ami et je crois qu'il le serait encore si ses excellentes qualités lui pouvaient permettre d'aimer d'autres que lui-même ; il sait que c'est moi qui ai donné l'âme aux vers de l'Andromède de M. de Corneille, que j'étais en réputation de faire de beaux airs auparavant que tous ces illustres Amphions de notre temps y eussent pensé, que je suis sur le point de faire entendre au Roi et en public un genre de musique tout particulier et qu'enfin à mon très grand regret je me puis vanter d'être aujourd'hui le Doyen de tous les Musiciens de France ; c'est pourquoi, outre ces notions, comme j'avais déjà animé plusieurs fois ses paroles, il ne se fit pas de grandes violences pour me prier de faire la musique de ses pièces de machines, puisque je ne fais la musique auprès des Rois que pour ma gloire et pour mes amis sans intérêt ; cependant, ayant été averti qu'au préjudice de la parole qu'il m'avait donné, il employait un garçon (Charpentier) qui, pour avoir les ventricules du cerveau fort endommagés, n'est pourtant pas un fol à lier, mais un fol à plaindre, et qui ayant eu dans Rome besoin de mon pain et de ma pitié, n'est guère plus sensible à mes grâces que tant d'autres vipères que j'ai nourries dans mon sein, cela m'obligea de lui envoyer cette lettre : A Monsieur Molière Je fus charmé et surpris tout ensemble d'une nouvelle que j'appris hier ; on m'assura que vous étiez sur le point de donner votre pièce de machines à l'incomparable M…(c'est de Psyché et de Charpentier que parle Dassoucy) pour en faire la musique, quoique le rapport qu'il y a de ses chants à vos beaux vers ne soit pas tout à fait juste, et que cet homme, qui est sans doute un original, ne soit pourtant pas si original qu'il ne s'en puisse trouver aux Incurables quelques copies. Comme pour de grands desseins il faut de grands personnages et qu'il ne tient qu'à une paire d'échasses que celui-ci soit le plus grand homme de notre siècle, vous avez tort d'hésiter sur un si beau choix ; toutefois, si vous daignez vous souvenir de la promesse que vous me fîtes lorsque je vous allais voir lors de votre dernière maladie, aujourd'hui que perdant M. de Lulli, vous ne sauriez tomber que de bien haut, possible que vous ne tomberiez pas au moins du ciel en terre, vous auriez pitié de vos chers enfants, qui sont à la veille de se rompre le col, et ne les sacrifieriez pas à l'ignorance de ceux qui ne me connaissent pas ou à l'envie de ceux qui me connaissent… " Au-delà de la jalousie et de la frustration sous-jacentes, il apparaît que dès 1671, les choses allaient si mal entre Lully et Molière que ce dernier faisait réécrire la musique de Psyché. Il aurait dans un premier temps pensé à Dassoucy, puis à Charpentier. Un fait semble confirmer ce refroidissement : l'avertissement de la première édition de la pièce qui indique : "Cet ouvrage n'est pas tout d'une main. M. Quinault a fait les paroles qui s'y chantent en musique, à la réserve de la plainte italienne… ". Comme le constate Georges Couton, il est surprenant que cette plainte reste anonyme et que Lully n'en soit pas crédité. Signe de mésentente déjà ?… Soulignons qu'en 1671, il n'est pas encore question du rachat du privilège et encore moins des ordonnances abusives que Lully va obtenir du roi. C'est encore Dassoucy qui, dans une épitaphe sur la mort de Molière imagine la réaction de ses pires ennemis : " O Dieux que le destin sévère De Poclin Baptiste Molière, Qui tenait le monde joyeux, Va faire de gens malheureux ! Que le Marais est en colère ! L'Hôtel s'arrache les cheveux, Lulli le déplore en tous lieux. La Faculté s'en désespère, Cotin en a mouillé ses yeux, Et le Tartuffe pris la haire… ". Là, les choses sont claires, début 1673 Lully et Molière sont bel et bien ennemis. Le second cercle.. Voyons maintenant ce qu'en disent les autres, ceux qui ne les ont pas connus mais qui apportent des témoignages que nous qualifierons de seconde main. Jean-Léonor Le Gallois, sieur de Grimarest, est mort à Paris vers 1715. En 1705 il fait paraître une Vie de M. de Molière, première biographie de l'auteur-comédien, qu'il fera suivre des deux additions quelques mois plus tard. N'ayant pas connu son modèle, il écrit son livre d'après les récits de Baron. Baron a quasiment été élevé par Molière et sa femme, laquelle aurait poussé l'éducation plus loin que la décence l'autorise. (Après tout, elle avait vingt ans de moins que son mari et elle aurait été séduite alors qu'elle interprétait Psyché, par Baron qui lui donnait la réplique sous les traits de l'Amour. Dans ces conditions, comment résister ?) Boileau porte sur Grimarest un jugement sévère et méprisant, à son habitude : (A propos de cette méchanceté de Boileau, il serait intéressant qu'un chercheur se penchât sur la question. Il est possible que cette aigreur permanente, ô combien spirituelle par ailleurs, ait été nourrie par la terrible mutilation qu'il subit à quatre ans.) " Pour ce qui est de la Vie de Molière par M. Grimarest, ce n'est pas un ouvrage qui mérite qu'on en parle. Il est fait par un homme qui ne savait rien de la vie de Molière et qui se trompe dans tout, ne sachant même pas les faits que tout le monde sait." Néanmoins, malgré les inexactitudes, le manque de profondeur, cette biographie reste incontournable pour qui veut étudier Molière. Alors que nous révèle Grimarest sur les faits qui nous intéressent ? rien… il se borne à rapporter deux anecdotes rebattues, celle de la noyade et celle où Molière malade décline une invitation à un souper-beuverie chez Chapelle, délégant Baron pour le remplacer sur les instances pressantes de Lully. Par ailleurs, il nous peint un Molière exigeant, emporté, colérique, capable de bouder pendant quinze jours lorsqu'un domestique a le malheur de déplacer ses livres. La cohabitation entre ce caractère affirmé et un Lully qui de colère cassait des violons sur le dos de ses musiciens n'engendrait-elle pas des étincelles ? Pas plus que Grimarest, Le Cerf de La Viéville n'a personnellement connu son sujet. : Lully. Ses sources, pour ce qui concerne les éléments biographiques restent inconnues et par là même incertaines. Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville de Fresneuse est né à Rouen en 1674 et mourut dans la même ville en 1707 âgé de 33 ans. Garde des sceaux du parlement de Rouen, il écrivit deux ouvrages où il défendit avec passion la musique française : Comparaison de la musique française et de la musique italienne et L'art de décrier ce qu'on entend point, ou le médecin musicien. Malheureusement, chez lui non plus nous ne trouverons pas de réponses à nos questions. Un certain Clément Marot dans une lettre adressée en 1687 à Sénecé, nous indique une piste ( en fait, Clément Marot, qui n'est qu'un simple pseudonyme, et Sénecé ne sont qu'une seule et même personne.) Il imagine Lully comparaissant devant Proserpine, Reine des enfers, le jour de sa mort. Molière est présent : " Alors Molière se mit en avant, et après avoir fait à la Reine une profonde révérence, il se fit entendre en ces termes. Madame, si c'est une foiblesse humaine de faillir, il faut convenir qu'il y a quelque espèce de courage, et de grandeur d'âme dans le libre aveu que l'on fait de ses fautes, et que si quelque chose est capable de les effacer, c'est la confusion salutaire dont on se couvre en les manifestant aux autres. Je viens persuadé de ce principe demeurer publiquement d'accord que j'ai failli et comme un homme foible que j'étois, et viens mériter le pardon par une confession authentique. Le grand bruit que fesoient dans le Monde les Opéras, dont on vient de vous parler, exiterent ma crainte et reveillerent ma cupidité, j'apprehendai que cette nouveauté ne fît deserter mon Theatre et je me persuadai que si je pouvois m'en rendre le Maître, rien ne pourroit desormais me troubler dans la qualité, que je pretendois m'attribuer, d'arbitre des plaisirs et du bon goût de ce siècle galant où j'ai vescu. Comme j'avois besoin d'un musicien pour executer ce projet, je jettai les yeux sur Lulli, et lui communiquai ma pensée, persuadé que j'étois, que la liaison que nous avions depuis long-temps, en concourant ensemble aux plaisirs du Roi, et le succès merveilleux qu'avoit eu depuis peu de temps le charmant spectacle de Psiché, où tous les deux nous avions eu notre part au plaisir et à la gloire, m'étoient des garants infaillibles de nôtre future intelligence. Je m'en ouvris donc à lui, il applaudit à mon dessein, il me promit une fidélité, et même une subordination inviolable, nous fimes nos conventions, nous reglâmes nos emplois, et nos partages, et nous primes jour pour aller ensemble mettre la faux dans la moisson d'autrui en demandant au Roi, le Privilège de la représentation des Operas. Voilà ma faute, Madame, en voici la punition, punition anticipée, qui dés l'autre Monde en a effacé la plus grande partie. Je dormois tranquille sur la bonne foi de ce traité, quand Lulli plus éveillé que moi partit de la main deux jours avant celui dont nous étions convenus. Il alla au Roi demander le privilege pour lui seul, il l'obtint à la faveur des belles couleurs qu'il scût donner à sa requeste, et l'obtint même avec des conditions rigoureuses, qui me donnerent à courir pour conserver pendant ma vie quelques ornemens à mon Theatre. J'ai cru devoir ce temoignage à la droiture du cœur du heros qui paroist en vôtre présence, jugés, Madame, de ce qui lui est deu, et prononcés un arrest dont la posterité puisse tirer des regles pour sa conduite, en apprenant les malheurs qui attendent dans la seconde vie, ceux qui manquent à leur foi dans la première. " La crédibilité de ce texte est malmenée par le fait que Molière et Lully étaient bel et bien fâchés avant. Alors ? Epuisé par l'affaire Tartuffe, malheureux en ménage, Molière est très malade et il le sait. Dans quelques mois il va mourir de quelque chose qui ressemble bien à une cirrhose du foie (les biographes ont sans doute trouvé le poumon plus convenable), d'ailleurs, on l'avait déjà cru mort alors qu'il s'était retiré deux mois dans sa maison d'Auteuil pour s'y soigner. De plus il est en semi-disgrâce auprès du roi et ça, il le sait aussi. Auteur et comédien reconnu, aimé du public, a t'il encore de grandes ambitions, des projets qui ne lui apporteraient rien ? Quant à Lully, Jérôme de La Gorce pense très judicieusement qu'il est à un tournant de sa carrière. Le roi ne danse plus, donc les ballets et les comédies-ballets ne seront plus si fréquents… il a négligé l'opéra et s'est laissé doubler par Perrin pour l'obtention du privilège… l'opéra, auquel il n'a jamais cru est à la mode et Pomone fait un triomphe… Molière monte Psyché avec les intermèdes, dans un théâtre transformé à grands frais pour les pièces à machines, lui seul en tire les bénéfices et de plus, se passe de sa musique. Lully se sent floué. Quel avenir s'offre à lui ? Un événement inattendu va changer le cours des choses : Perrin (c'est lui le directeur de l'Académie, Cambert n'est qu'un salarié) s'est associé à deux escrocs, Sourdéac et Champeron qui partent avec la caisse du théâtre provoquant du même coup une faillite retentissante qui va mener Perrin en prison pour dettes (une fois de plus !). Lully tient sa chance. Dans des conditions particulièrement honnêtes contrairement à ce qui a été écrit, il rachète le privilège et désintéresse les créanciers de Perrin tout en lui assurant une rente à vie, (Perrin aura la délicatesse de mourir très rapidement, ce que Lully n'avait pu prévoir.) Tout cela bien sûr, il n'aurait pu le faire sans la bienveillance de Louis XIV et malgré, selon Charles Perrault, certaines réticences de Colbert quant au monopole. De quels arguments se sert-il pour les convaincre ? Les choses vont prendre un tournant franchement odieux quand Lully va s'acharner sur Molière et uniquement sur lui. En effet, qu' à t'il à craindre des autres entrepreneurs de spectacles à ce moment précis ? rien, soit ils ne sont pas dans le même créneau, soit ils ne sont pas en mesure de lui faire de l'ombre. Notons aussi que dans les années qui vont suivre, le privilège sera souvent piétiné sans que Lully lève le petit doigt. Donc, pas de doute, Molière est seul concerné par les mesures draconiennes qui vont être prises (les conditions rigoureuses dont parle Sénecé), ce que les moliéristes ne pardonneront jamais au compositeur. En voici le déroulement. Je cède la parole à Georges Couton : " 29 mars 1672 : Privilège donnant à Lully l'autorisation d'établir une académie royale de musique, avec l'interdiction à toute personne de quelques qualités et conditions qu 'elles soient " même aux officiers de notre maison " (ceci pour Molière, valet de chambre du roi) de faire chanter aucune pièce de vers en musique, en vers français ou autre langue sans la permission écrite de Lully. Même jour : Protestation de la troupe de Molière. Le roi leur accorde la " permission "(orale) d'employer 6 chanteurs et 12 instrumentistes. 22 avril 1672 : Nouvelle offensive de Lully ; il obtient que la permission du roi ( 6 chanteurs et 12 instrumentistes) soit révoquée. Autorisation aux comédiens d'avoir 2 chanteurs et 6 instrumentistes ; interdiction d'employer des danseurs et un orchestre. 20 septembre 1672 : Privilège à Lully pour l'impression des airs de musique qui seront faits par lui et des " vers, paroles, sujets, desseins et ouvrages sur lesquels lesdits airs auront été composés " (une pièce de Molière dont Lully ferait la musique serait désormais propriété de Lully) ". Le musicien ne s'est d'ailleurs pas privé de faire imprimer sous son nom seul des pièces écrites en collaboration avec Molière. 10 février 1673 : Création du Malade Imaginaire. On sait que Charpentier devra revoir sa copie à plusieurs reprises et que la pièce, " dans sa splendeur " ne sera créée qu'à la fin du vingtième siècle. Même pour les fêtes de Versailles en 1674, elle sera jouée devant la grotte " avec les deffenses ". 17 février 1673 : Mort de Molière. On pouvait penser que la hargne de Lully s'éteindrait là ; eh bien non, le " 30 avril 1673 : Lully profite de la disparition de Molière et poursuit son offensive ; le crédit de Molière n'existe plus pour tempérer auprès du roi l'influence du compositeur : l'ordonnance royale n'autorisant plus aux comédiens que deux voix et six violons est renouvelée. Elle le sera encore en 1675 et en 1682. " Le liste n'est pas exhaustive. Il ne s'agit pas là de supputations, mais de faits précis. Quelle était la justification de cette haine ?…Que s'était-il donc passé en 1671 ?  LES RELATIONS MOLIERE-LULLY La belle salle toute neuve de Monsieur le Surintendant. Après le décès de Molière la troupe fût désemparée, elle joua jusqu'à Pâques puis, écrit La Grange : " Les Srs De la Torilliere et Baron quitterent la troupe pendant les festes de Pasques, Madlle de beauval et son mary les suivirent ainsy la troupe de Moliere fust rompue. Ceux des acteurs et actrices qui Restoient se trouverent non seulement sans troupe Mais sans Theastre, Le Roy ayant trouvé à propos de donner la Jouissance de la salle du pallais Royal à M. de Lully Surintendant de la musique de sa Mté. Ce qui les obligea à rechercher un autre Establissement et de prendre des mesures pour faire une nouvelle troupe. " Victoire clament les lullystes, voyez comme La Grange est modéré vis à vis de Lully alors que son registre n'était destiné qu'à lui-même. Il indique à deux reprises que la troupe n'existe plus. Plus de Troupe du Roi au Palais-Royal, donc plus de Palais-Royal, la logique est implacable. En renfort de potage, Le Cerf de la Viéville ajoute : " La salle du Palais-Royal, que la troupe de Molière, qui s'accommoda de l'Hôtel de Guénégaud, laissa vide, fut donnée à Lully. " Cette décision fut prise la veille par le roi lors d'une visite au Jeu de paume des Bécquet. Or, tout cela est de la langue de bois. On sait que la cabale d'Alceste fut orchestrée par les anciens de la troupe de Molière, signe que pour le moins ils nourrissaient une rancœur envers le surintendant. Quant à la chronologie des faits présentée par Lecerf, elle est exactement inverse à celle de La Grange. En fait, si les comédiens laissent la salle du Palais-Royal vide et s'accommodent de l'Hôtel Guénégaud, c' est bien parce que on ne leur en a pas laissé le choix ! Longtemps après que les poètes et les musiciens ont disparu. Plus de trois siècles après, que reste t'il de tout cela ? Des querelles de spécialistes, des passions qui se déchaînent, des outrances de langage, des hommages posthumes en forme de réquisitoire, bref de vieilles haines, un peu comme dans ces vendetta corses : on est ennemis de longue date, on doit se détester, mais pourquoi ?… On ne sait plus. Il reste aussi et surtout de merveilleuses pièces malheureusement peu ou pas montées (quoique…au vu le traitement infligé à certaines, on se demande si ça n'est pas une bénédiction ! A trop prendre le spectateur pour un imbécile, on finit par donner des spectacles idiots.) En guise de conclusion, cette épigramme adressée à Racine et attribuée au duc de Nevers : "Racine, je me rends, et c'est de bonne foi, Qu'aux modernes auteurs les anciens je préfère ; Ils valent mieux que toi, que moi Et que l'Académie entière. Mais je connais aussi sans chagrin, sans colère, Amateur de la vérité Que Lulli, Corneille et Molière Ont surpassé l'Antiquité." |

Molière versus Lully

Molière versus Lully